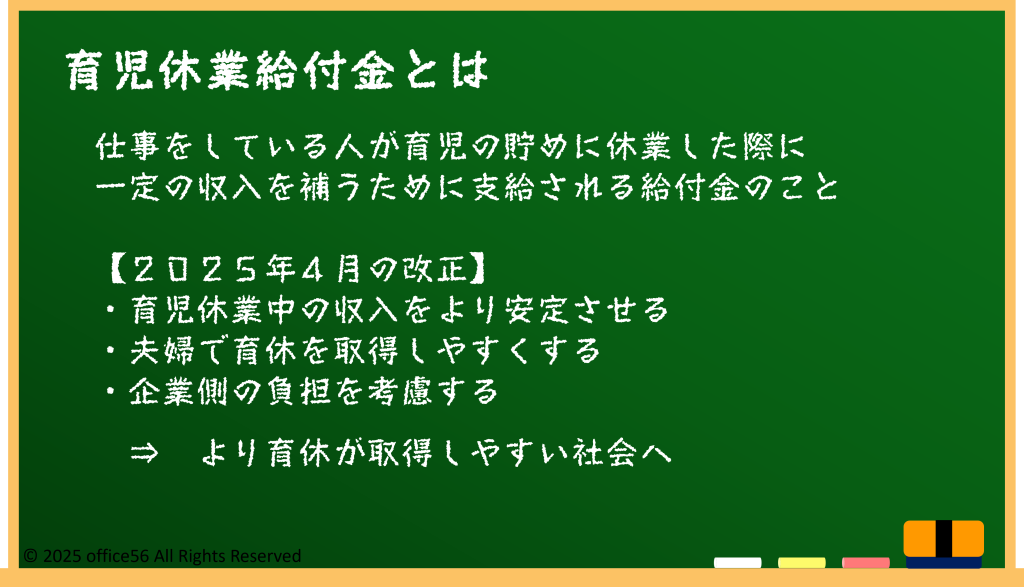

育児休業給付金とは?基本的な仕組みを解説

育児休業給付金とは、仕事をしている人が育児のために休業した際に、一定の収入を補うために支給される給付金です。

これは雇用保険の制度の一部であり、育児の負担を軽減し、育児と仕事を両立しやすくすることを目的としています。

支給の対象となるのは、育児休業を取得し、その間に会社から給与が支払われない、または大幅に減額される人です。

2025年4月に、この制度にいくつかの変更が加えられます。

主な改正点は、育児休業中の収入をより安定させること、夫婦で育休を取得しやすくすること、そして企業側の負担を考慮した設計になっている点です。

特に、育休中の給付金の計算方法が見直されることで、従来よりも収入が安定しやすくなると期待されています。

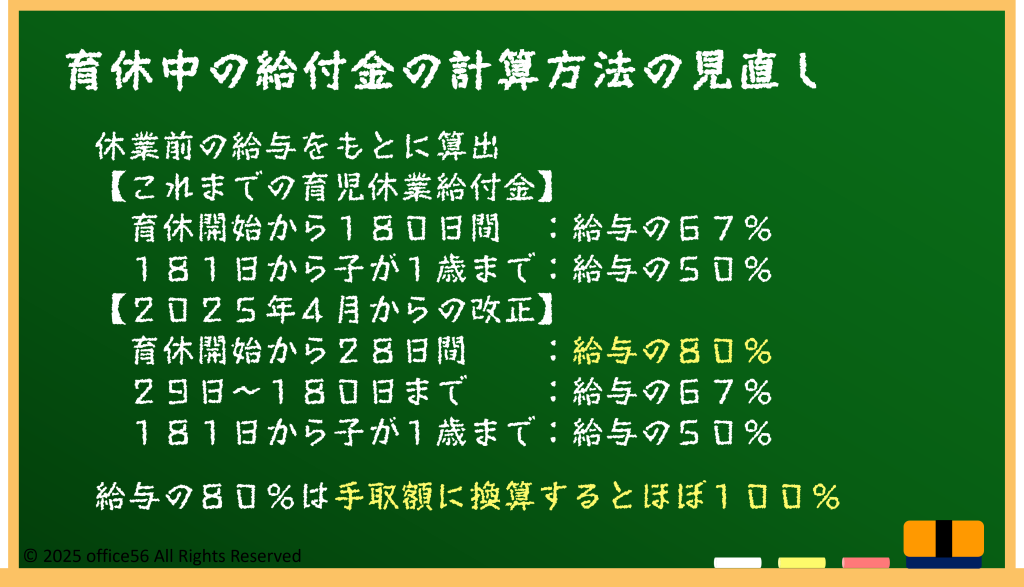

これまでの育児休業給付金は、休業前の給与を基準に計算され、育休開始から半年間は給与の67%、それ以降は50%が支給される仕組みでした。

しかし、2025年4月以降は、この割合が見直され、育休の取得期間や取得の仕方によって異なる計算方法が導入されます。

育児休業給付金の支給額はいくら?改正後の計算方法

育児休業給付金の支給額は、基本的に休業前の給与(標準報酬月額)をもとに算出されます。

現在の制度では、育休開始から半年間は給与の67%、その後は50%が支給される形になっています。

ただし、一定の上限額が設定されており、高収入の人ほど実際の給与とのギャップが生じる仕組みでした。

2025年4月の改正では、この計算方法が見直され、育休開始後の支給割合が段階的に調整されます。

まず、最初の28日間は給与の80%が支給され、その後は67%に引き下げられる形になります。

給与の80%の支給ということは、社会保険料などが天引きされていることを考えると、手取り額のほぼ100%ということになります。

これにより、育休の早い段階での収入減を抑え、安心して育児に専念できるようになります。

ただし、新しい制度が適用されるのは2025年4月以降に育児休業を開始する人が対象となるため、現在育休中の人には変更が適用されない点には注意が必要です。

より育休が取りやすい環境に

夫婦で育児休業を取得することには、多くのメリットがあります。

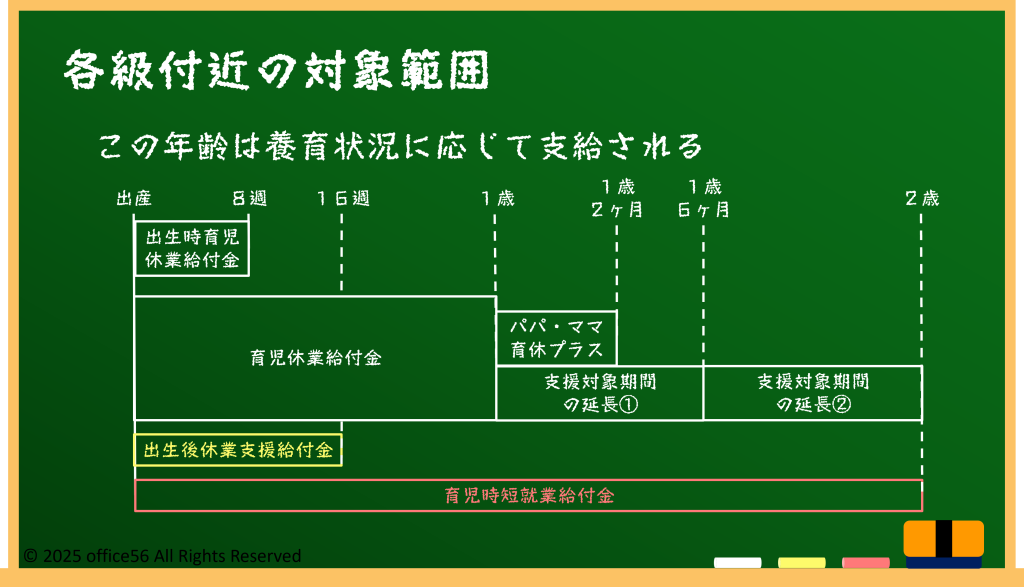

現在の制度では、両親がそれぞれ育休を取得することで、給付金の支給期間が延長される仕組みになっています。

これは「パパ・ママ育休プラス」と呼ばれる制度で、従来は育休の取得期間が最長1年だったものが、両親が交互に取得することで最大1年2か月まで延長可能になります。

また、育児時短就業給付金が新たに創設されます。

これは子育てのために時短勤務を選択する場合に、給付金が受け取れる制度です。

これまでは時短勤務を選択すると収入が減少してしまうため、利用しにくいという状況がありました。

これに対し、2歳未満の子の育児のために時短勤務制度を利用する場合、時短勤務中に支払われた賃金の最大10%が支給されます。

この改正により、これまで育児休業を取得しにくかった父親の取得率向上が期待されています。

実際に、2023年度の厚生労働省の調査によると、育休を取得した男性の割合は17.1%にとどまっていますが、新しい制度が導入されることで、この数字が大きく伸びることが予想されます。

夫婦で協力して育児を行うことで、家庭の負担を分散させ、子どもとの時間をより充実させることができるでしょう。

まとめ

2025年4月から、育児休業給付金の制度が大きく変わります。

特に、支給額の計算方法の見直しや、夫婦での育休取得を促進する仕組みが導入されることがポイントです。

これにより、育休を取得する家庭の経済的な不安が軽減され、より安心して育児に専念できるようになると期待されます。

制度を有効に活用して、生活を豊かにしていきましょう。

【参考資料】

厚生労働省:育児休業等給付について