犬や猫を家族として迎える人が増えていますが、飼い主が先に亡くなるとペットの行き先に困るケースも少なくありません。

環境省のデータによると、飼い主不在で保護施設に収容される犬猫は年間3万頭を超えます。

こうした事態を防ぐ方法として注目されているのがあります。

そこで今回はペット信託についてお話ししていきます。

ペット信託とは

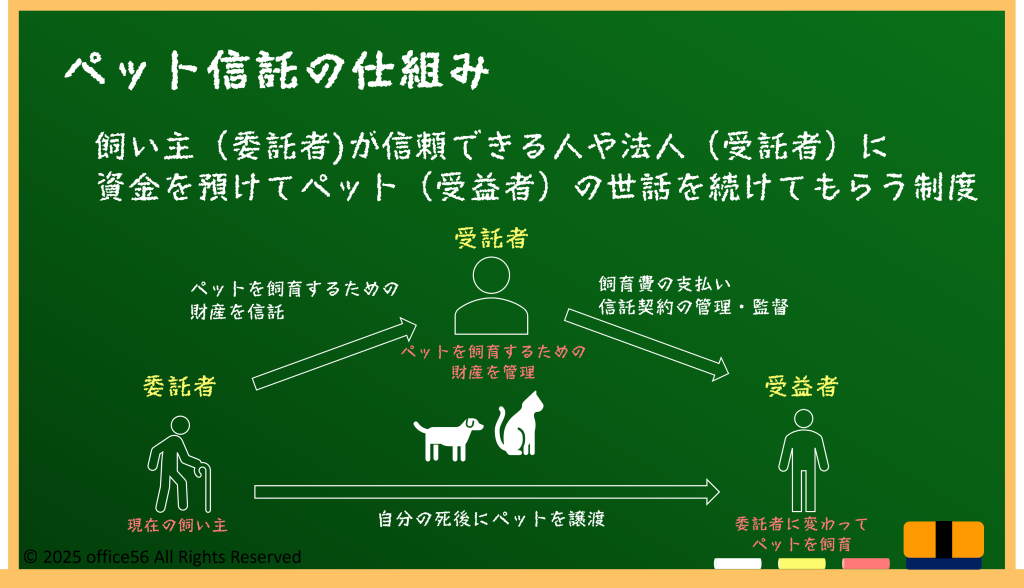

ペット信託は、飼い主(委託者)が信頼できる人や法人(受託者)に資金を預け、飼い主の死後もそのお金でペット(受益者)の世話を続けてもらう契約です。

預けた金額は「信託財産」と呼ばれ、餌代や医療費、介護費などに充てられます。

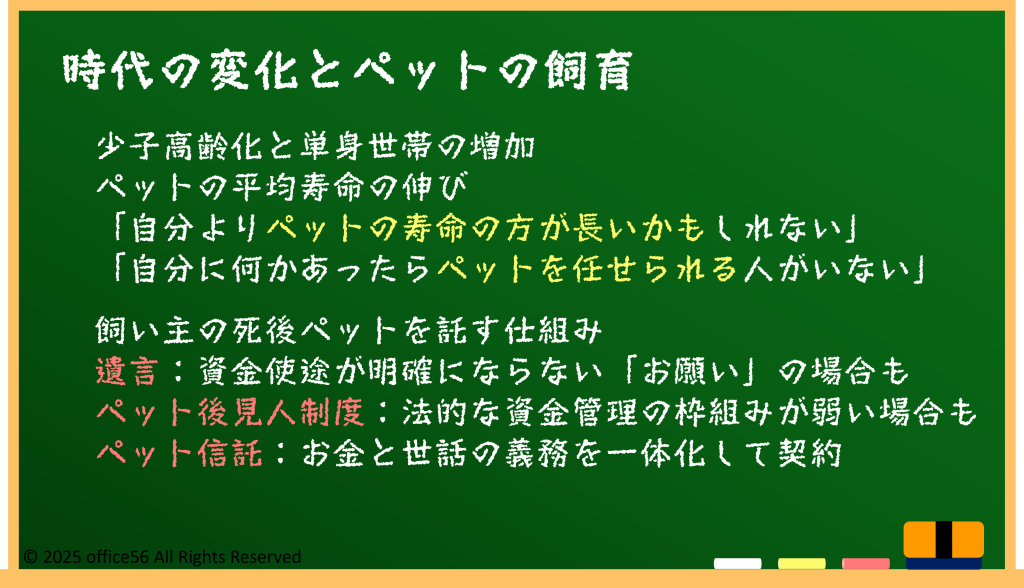

少子高齢化や単身世帯の増加で「ペットを最後まで守りたい」というニーズが高まり、犬猫の平均寿命が15歳前後に延びていることも背景にあります。

遺言では資金の管理が曖昧になりやすく、ペット後見人制度では法的な資金管理の枠組みが弱いのが課題でした。

ペット信託は資金と世話の義務をセットで法的に定められる点が大きな特徴です。

信託契約の流れ

ペット信託には、資金を託す飼い主が「委託者」、実際にお金を管理し世話をする人や法人が「受託者」、ペットが「受益者」という三者が登場します。

契約の流れは、公証役場で契約書を作成し、銀行などに信託口座を開設し、受託者が定期的に世話費を支払う、という流れです。

用意すべき金額は、ペットの寿命や飼育費に基づきます。犬の場合、年間の飼育費は平均36万円程度ですから、あと10年生きると想定すれば360万円に予備費を加えた400~500万円程度が目安となります。

受託者には家族や友人、あるいは信託専門の法人や弁護士を選ぶ方法があります。

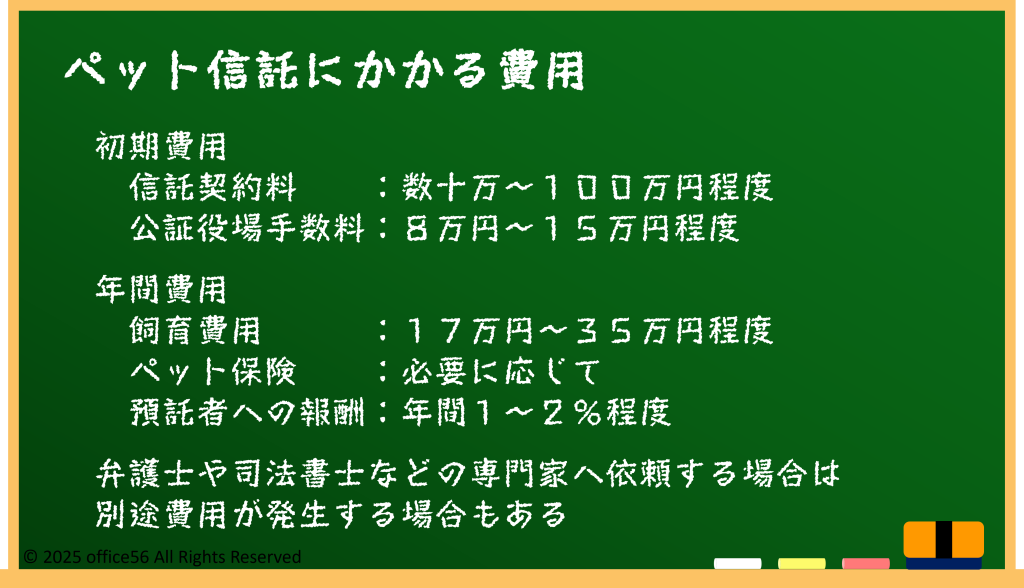

家族・友人の場合は手数料が抑えられますが負担が大きくなりやすく、法人に頼むと報酬が年1~2%程度かかる点に注意が必要です。

ペット信託に必要な費用の目安

ライフスタイルやペットの健康状態が変わった際には、信託契約の修正や解除ができます。

公証役場で修正条項を追加し、信託報酬を再設定する手続きが一般的です。

費用面では、公証役場の手数料が数万円、受託者報酬が年1~2%程度かかります。

信託財産は相続税・贈与税の対象になりますが、「ペット=物」と扱われるため財産評価額はゼロになるのが通常です。

残った資金を人間の相続人に渡す場合は相続税がかかる可能性がありますので、税理士への相談がおすすめです。

ペット信託以外にも、ペット後見人契約、動物愛護団体への登録、ペット保険の充実などを組み合わせるとさらに安心です。

まとめ

ペット信託は、飼い主不在時にも大切な家族であるペットを経済的・法的に守れる新しい仕組みです。

遺言や後見人制度と比較して、資金と世話の義務を明確に定められる点が大きなメリットです。

契約内容や受託者選び、費用・税金の扱いをしっかり理解し、自分とペットに最適なプランを検討してみましょう。

ペットの将来に備え、安心して暮らせる環境を整える一歩になれば幸いです。

【参考資料】

環境省:犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況

一般社団法人ペットフード協会:全国犬猫飼育実態調査