ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)は値動きが激しく、投機的で危ないというイメージを持つ人も多いでしょう。

そんな中、価格変動を抑えた「ステーブルコイン」と呼ばれる新たな暗号資産が登場し、注目を集めています。

ステーブルコインはドルや円などの通貨と価値を連動させることで、暗号資産でありながらその価値をほぼ一定に保つ仕組みです。

各国で法整備も進み、日本でも利用に向けた動きが始まっており、決済や送金のあり方を大きく変える可能性があります。

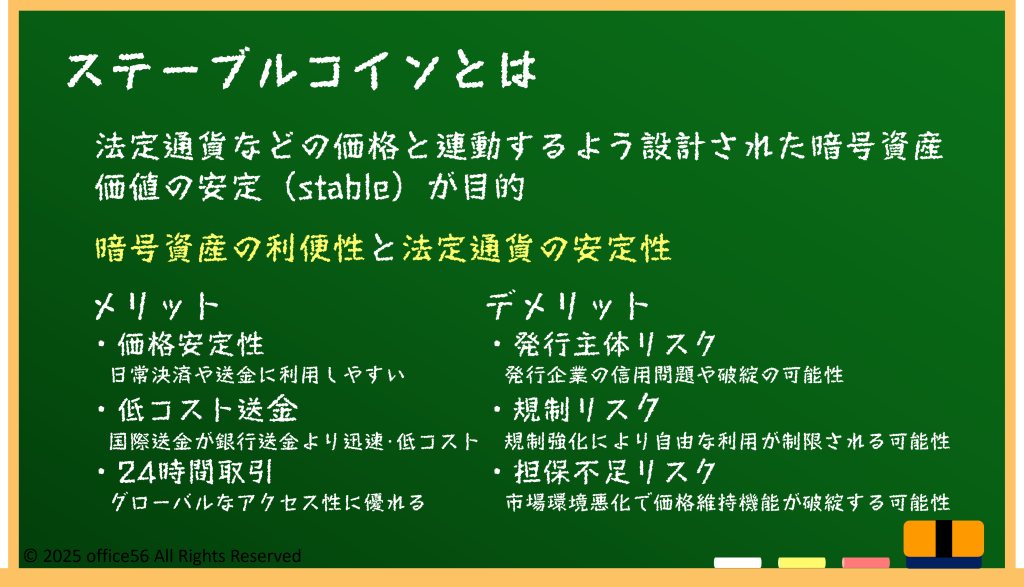

ステーブルコインとは何か?価格を安定させる理由と仕組み

ステーブルコインとは、ドルや円などの法定通貨と価値が連動するよう設計された暗号資産です。

通常のビットコインなどの暗号資産は価格変動が大きいですが、ステーブルコインは価値を安定(stable)させることを目指しています。

なぜ安定を目指すのかというと、価格が乱高下しないことで日常の支払いや送金に使いやすくなるからです。

例えば1ドルに連動するステーブルコインは、常に1ドル前後の価格に保たれています。

その価値の裏付けは、発行主体が同額のドルなどの資産を保有するなどで保証され、利用者はいつでも法定通貨と交換できる仕組みです。

言い換えれば、インターネット上で現金に近い感覚で使えるデジタル通貨だと言えます。

ステーブルコインの種類と特徴:メリット・デメリット

近年ステーブルコイン市場は急拡大し、2022年末には世界全体で発行残高が20兆円を超えました。

米ドル連動型のステーブルコインが市場を牽引しており、代表例のテザー(USDT)やUSDコイン(USDC)は暗号資産の時価総額ランキングでトップ10に入る規模です。

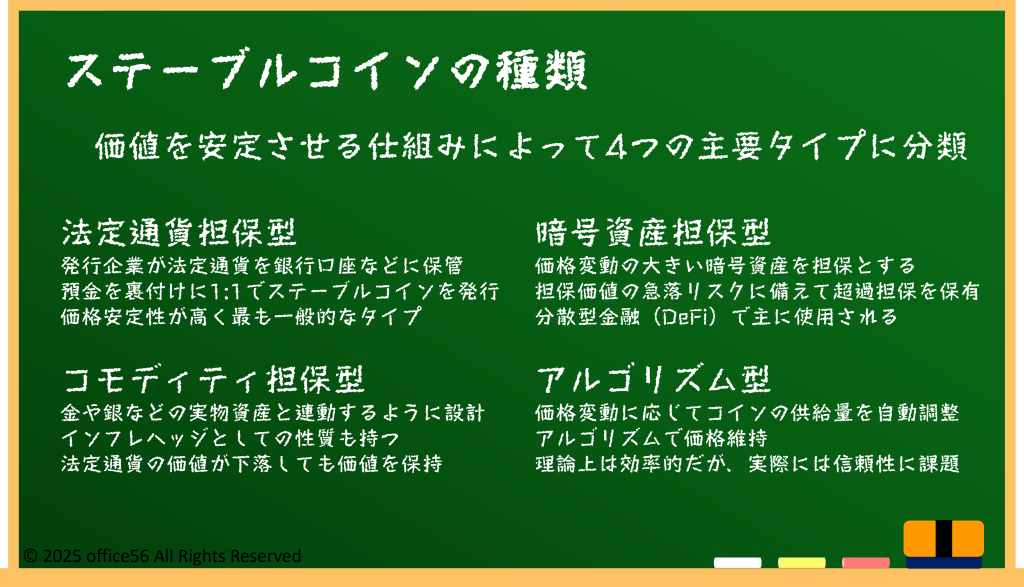

ステーブルコインにはいくつか種類があり、中でも主流なのは銀行預金など法定通貨を担保に1コイン=1通貨単位の価値を保証する「法定通貨担保型」です。

他にも、ビットコインなど別の暗号資産を担保に発行する「暗号資産担保型」、金などの実物資産と連動する「コモディティ担保型」、資産を保有せず発行量を調整して価格維持を図る「アルゴリズム型(無担保型)」があります。

メリットとしてまず、価格の安定により暗号資産を決済や送金に使いやすい点が挙げられます。

専門用語ではボラティリティといいますが、価格の変動が小さいため、お店で支払いに利用しても受け取る側が心配せずに済みます。

また、ブロックチェーン経由の送金は銀行を介さないため、国際送金でも迅速かつ低コストです。

一方でデメリットもあります。最大のリスクは発行主体の信用であり、裏付け資産が十分保有されているかなど信頼が損なわれれば「1コイン=1ドル」の約束が崩れる可能性があります。

実際、2022年5月にはアルゴリズム型ステーブルコインが数日で価値の大半を失う崩壊事件も起きました。

また、各国の規制強化によって自由な利用が制限される可能性も指摘されています。

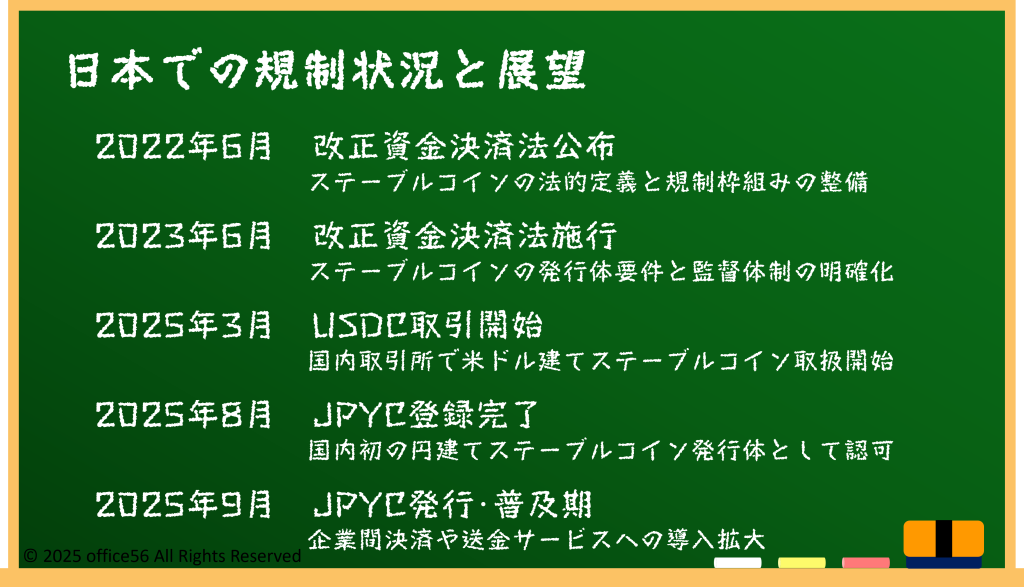

日本での利用状況と今後の展望

日本ではこれまで一般の人がステーブルコインを利用することはほとんどできませんでした。

しかし2023年6月に改正資金決済法が施行され、条件を満たした事業者によるステーブルコインの発行・流通が解禁されました。

この法律によって発行主体は銀行・信託会社・資金移動業者に限られ、発行済みコインと同額以上の資産を国内に保管する義務など安全性を確保するルールが定められています。

こうした環境整備を受け、2025年3月には国内の暗号資産取引所で米ドル連動型ステーブルコイン(USDC)の一般向け取引が開始されました。

さらに2025年8月にはフィンテック企業JPYCが登録を受け、日本円と1対1で連動するステーブルコイン(JPYC)の発行が国内で初めて認められました。

日本でも少しずつステーブルコインを利用できる場面が広がり始めているのです。

具体的な活用例として、個人間の送金やオンラインショッピングでの支払いに利用すれば、銀行を介さず24時間リアルタイムで資金を動かすことが可能になります。

例えば海外にいる家族にスマホから即座に送金でき、また地方自治体が給付金やクーポンをステーブルコインで配布すれば、災害時の迅速な支援や地域振興にも役立つかもしれません。

今後の展望として、日本銀行は「デジタル円」と呼ばれるCBDC(中央銀行デジタル通貨)の実証実験を進めています。

将来的に公的なデジタル円が発行されれば、民間のステーブルコインと役割を分担しつつ共存していくことになるでしょう。

民間のステーブルコインは、CBDC実現への橋渡しとなる存在とも期待されています。

まとめ

ステーブルコインは、価格の安定性を追求した新しい暗号資産です。

日本でも法整備により利用環境が整い始め、米ドルや円に連動するコインが取引できるようになりました。

価値変動の少ないデジタル通貨が広まれば、私たちの日常の支払いや国際送金がより便利で迅速になることが期待されます。

将来的には、民間のステーブルコインと中央銀行のデジタル通貨が共存し、新しいお金の形として社会に定着していくでしょう。

【参考資料】

金融庁:資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料