スマートフォンやパソコン、SNSなど、私たちの生活は今やデジタルであふれています。

写真や動画、メール、ネットバンクなど、デジタル上の財産や記録を「デジタル遺品」と呼び、整理や管理の重要性が注目されています。

もし自分が突然亡くなってしまった場合、それらの情報はどうなるのでしょうか。

そこで今回はデジタル遺品についてお話していきます。

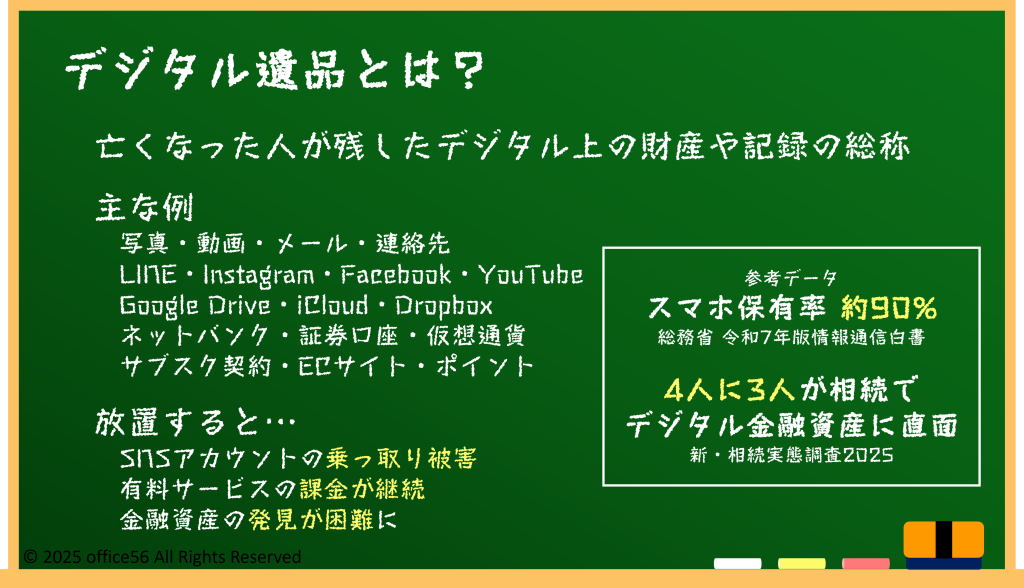

デジタル遺品とは?

デジタル遺品とは、亡くなった人が残したスマートフォンやパソコン、クラウド上のデータ、SNSのアカウント、ネットバンクや仮想通貨など、デジタル上の財産や記録のことを指します。

スマホの中の写真や動画、LINEのメッセージ、YouTubeやInstagramなどのアカウントもその一部です。

近年ではスマートフォンの普及とともに、デジタル遺品が増加しています。

総務省の調査によると、2024年時点で日本のスマートフォン保有率は約93%に達しており、ほとんどの人がデジタル遺品を持っているといえます。

こうしたデジタル遺品を放置すると、SNSが乗っ取られたり、ネットサービスの有料契約が継続されたままになったりすることがあります。

特に仮想通貨やネット証券などの金融資産は、アクセス情報がなければ家族が存在を把握できず、遺産として受け取れないケースもあります。

こうしたトラブルを防ぐためにも、生前から「デジタル遺品の整理」を意識しておくことが大切です。

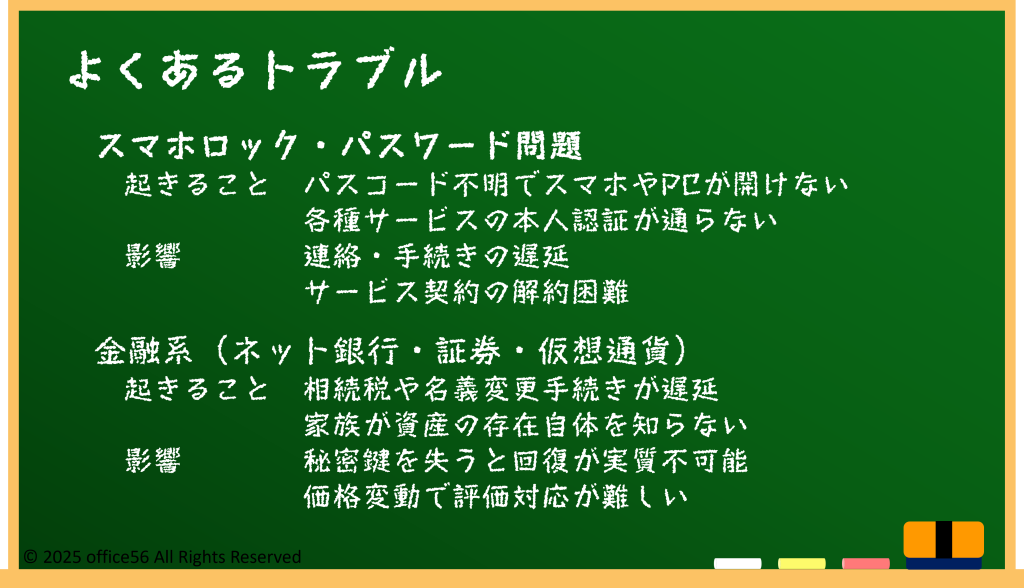

スマホロック・パスワード問題

デジタル遺品の整理で最も多いトラブルが、スマホやパソコンのロック解除問題です。

亡くなった後、家族がスマホを開けず、写真や連絡先にアクセスできないというケースが増えています。

特にiPhoneなどはセキュリティが強固で、本人以外がパスコードを知らない場合、データの復元がほぼ不可能です。

LINEやInstagramなどのSNSも本人認証が必要で、遺族が簡単に引き継ぐことはできません。

主要なサービスでは、死亡時のアカウント削除や管理方法を事前に設定できる機能があります。

たとえばGoogleでは「アカウント無効化管理ツール」を使い、一定期間アクセスがない場合に家族へ通知し、データを共有または削除することが可能です。

一方、Appleでは「遺産管理人」を登録しておくと、亡くなった後に家族がアクセスを申請できます。

また、近年では仮想通貨のウォレットやネット証券の口座にアクセスできず、資産が凍結されてしまう事例も増えています。

こうした金融資産は、紙にメモしておくか、安全な方法で家族に伝えておくことが大切です。

デジタル遺品の生前整理と家族への共有

デジタル遺品の整理は、難しいことではなく「少しずつ整理しておく」ことが大切です。

まず、自分が使っている主要なアカウントやサービスをリストにしておくことから始めましょう。

パスワードそのものを書き残す必要はありませんが、「どのサービスを利用しているか」「どんな資産があるか」を明確にしておくだけでも家族の負担は大きく減ります。

また、不要なデータや古いアカウントは生前のうちに削除しておくことが望ましいです。

次に、遺言書やエンディングノートにデジタル情報を記載する方法も有効です。

銀行口座や不動産と同様に、デジタル資産も「相続財産」として扱うことができます。

相続に含める場合は、弁護士や行政書士に相談して、法的に有効な形で遺言書に記載しておくと安心です。

最後に、家族と話し合うことも忘れてはいけません。

「どの情報を残したいか」「どのサービスは削除していいか」を共有しておくことで、いざというときに家族が迷わず対応できます。

デジタル遺品の整理は、家族への思いやりの一つといえるでしょう。

まとめ

スマートフォンやSNSの中にも、思い出や財産が詰まっています。

デジタル遺品の整理をしておくことで、家族が困るリスクを減らすことができます。

生前にアカウントや資産の管理方法を決めておくことが、これからの時代の「新しい相続準備」です。

身の回りのデジタル情報を見直すことから、一歩ずつ始めてみましょう。

【参考資料】

総務省:通信利用動向調査2024年

Google:アカウント無効化管理ツール

Apple:Apple Accountの故人アカウント管理連絡先を追加する方法