出産や育児の時期は、体調の変化や生活環境の変化が大きく、お金の心配もつきものです。

特に、仕事を休まなければならない期間が続くと「収入はどうなるの?」と不安に感じる人も多いでしょう。

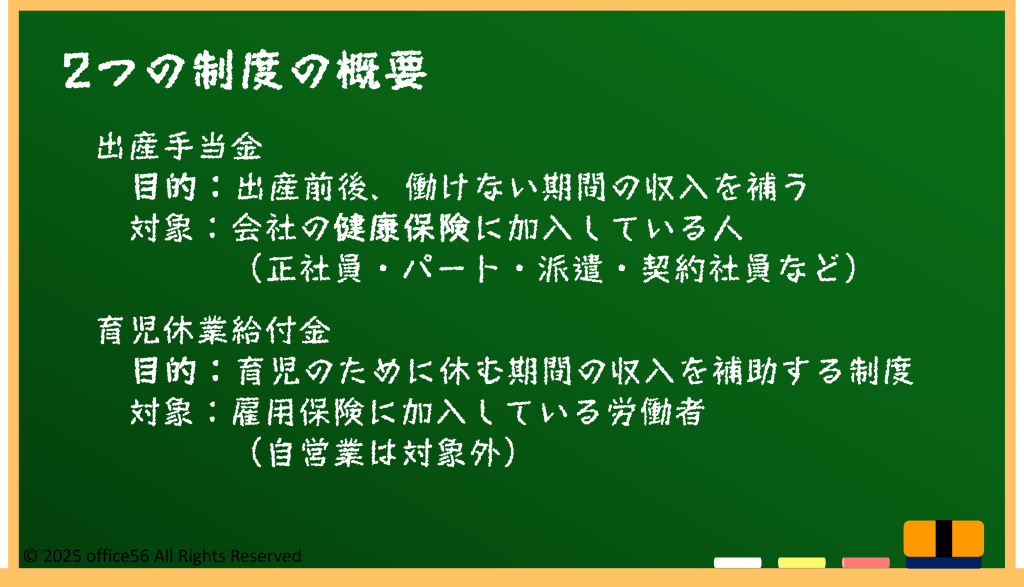

そんなときに支えとなるのが、「出産手当金」と「育児休業給付金」という2つの制度です。

そこで今回は、この2つの制度の基本についてお話していきます。

出産手当金と育児休業給付金って何?

出産手当金と育児休業給付金は、どちらも「働けない期間の収入をサポートする制度」ですが、役割や受け取れる人、金額には違いがあります。

まず、出産手当金は「出産前後の休業中に給与がもらえない人を支える制度」で、健康保険から支給されます。

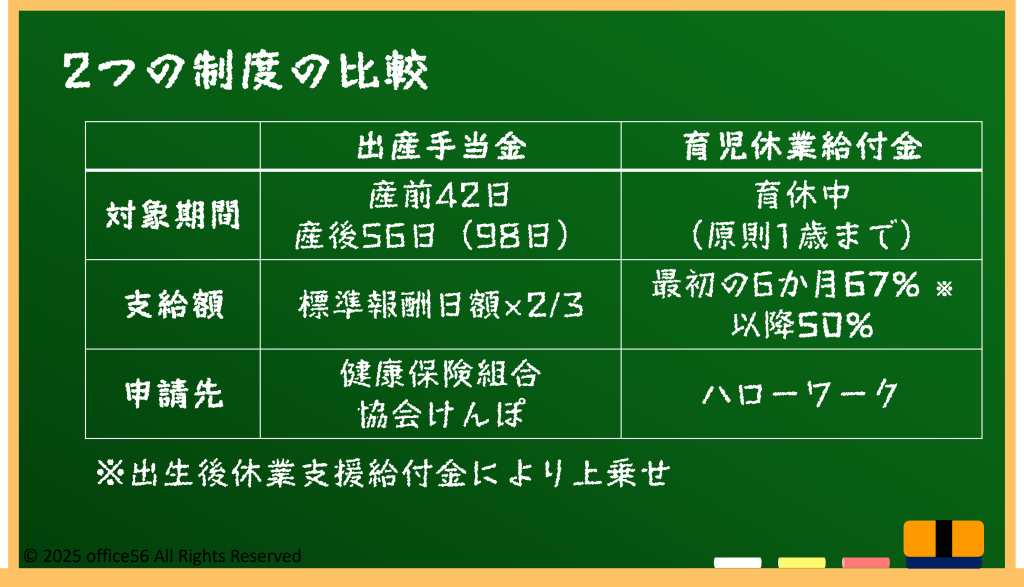

妊娠・出産を理由に仕事を休む産前42日、産後56日の期間に働けない場合、給与の約3分の2にあたる金額(正確には「標準報酬日額×2/3」)が支給されます。

パート・派遣・契約社員でも健康保険に加入していれば受け取れる点が特徴です。

一方、育児休業給付金は「赤ちゃんが生まれた後、育児のために休む期間の収入を補助する制度」で、雇用保険から支給されます。

年齢が1歳までの育児休業中に、最初の6か月は休業前賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。

こちらは雇用保険に加入していることが条件のため、自営業の人は対象外です。

それぞれ目的が異なるため、出産手当金は「出産のために働けない期間の補償」、育児休業給付金は「赤ちゃんの世話のために休む期間の補償」と覚えると整理しやすくなります。

支給されるタイミング・支給元・申請先の違い

出産手当金と育児休業給付金の大きな違いは「いつもらえるか」と「どこからもらえるか」です。

出産手当金は産休に入った日から対象となり、出産日の前後98日間に対して支給されます。

給与が出ない期間をカバーするための制度で、支給元は健康保険です。

一方、育児休業給付金は赤ちゃんが生まれ、育児休業に入った日から支給対象となります。

支給元は雇用保険で、最初の半年は67%が支給されるため、家計にとって大きな支えになります。

また、条件を満たすことで育児休業に入る前の手取り額と同じだけ受け取れる制度もあります。

申請先にも違いがあります。

出産手当金は、勤務先の健康保険に加入している場合は会社を通して健康保険組合や協会けんぽに申請します。

育児休業給付金は、会社がハローワークへ必要書類を提出する形が一般的です。

どちらも本人だけで手続きする必要はなく、多くの場合は会社の担当部署がサポートしてくれます。

とはいえ、どのような書類が必要なのかは事前に確認しておくと安心です。

出産・育児で活用できる他の制度

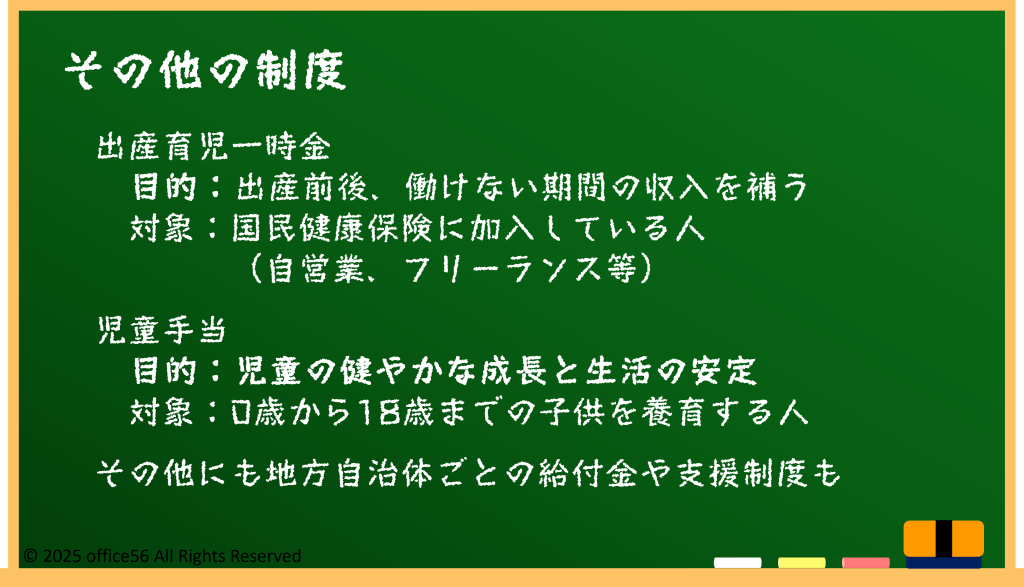

出産手当金と育児休業給付金には、対象外となるケースがあることも知っておく必要があります。

まず、出産手当金は「健康保険」に加入している人だけが受け取れる制度です。

自営業やフリーランスなどで国民健康保険に加入している人は対象外となり、その代わりに「出産育児一時金」(原則50万円)が支給されます。

一方、育児休業給付金は「雇用保険」に加入していることが条件です。

勤務時間が短く雇用保険に入っていないパート勤務の人や、専業主婦(夫)は給付対象になりません。

このように、2つの制度は加入している保険の種類によって受け取れるかどうかが決まります。

また、育児のタイミングでは、他にも利用できる制度があります。

たとえば「児童手当」は、子どもが生まれた翌月から支給される制度で、0〜2歳は月1万5,000円、3歳から中学生までは1万円が受け取れます。

さらに、自治体によっては出産や子育てに関する給付金や支援サービスが用意されている場合もあります。

複数の制度を組み合わせることで、出産・育児にかかる経済的な負担は大きく軽減できます。

自分が対象となる制度を早めに把握し、見通しを立てておくことが大切です。

まとめ

出産手当金と育児休業給付金は、役割や対象期間が違うものの、働く家庭を強く支える制度です。

制度の違いを知ることで、出産前と育児中の収入のイメージがつかみやすくなります。

さらに、児童手当や出産育児一時金など、ほかの制度も上手に組み合わせれば、家計の不安も軽くできます。

正しい情報を知り、安心して出産と育児に向き合える環境をつくっていきましょう。

【参考資料】

協会けんぽ:出産手当金について

厚生労働省:育児休業等給付について

こども家庭調:児童手当制度のご案内