遺族年金は、大切な人が亡くなった後の生活を支える仕組みです。

今、この遺族年金のうち「遺族厚生年金」に、一定の条件で“期間を区切って支給する”新しい枠組み(有期給付)が入ります。

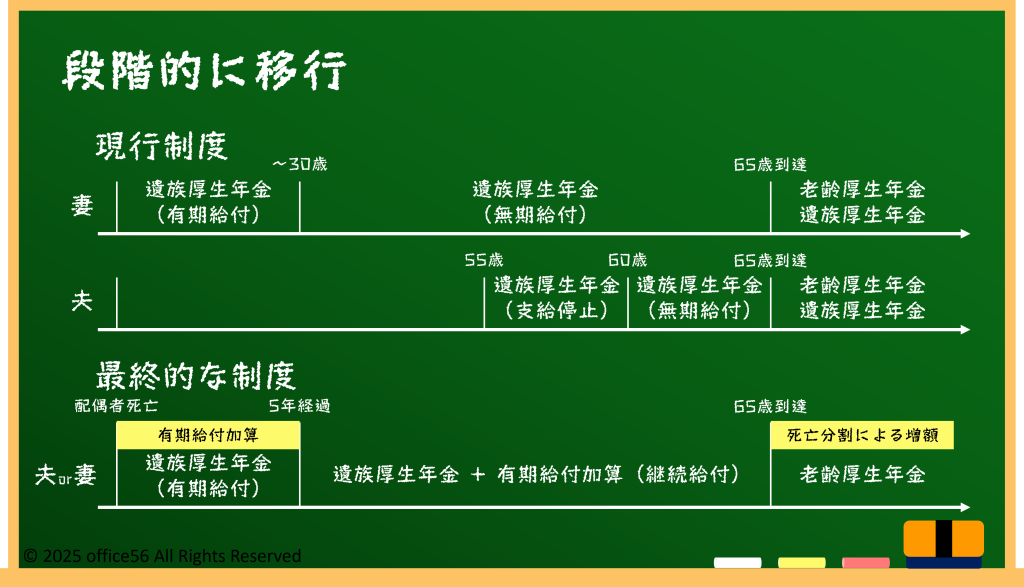

施行は2028年4月の予定で、対象者や金額の考え方も段階的に変わっていきます。

そこで今回は、遺族年金の有期給付についてお話していきます。

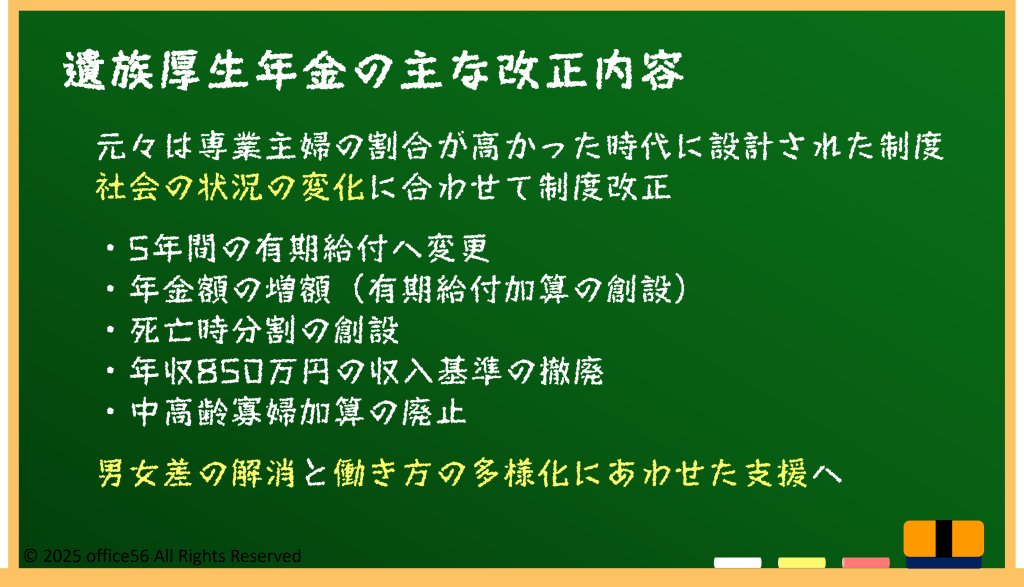

有期給付って何がどう変わる?

新制度では、夫(妻)が亡くなったとき、18歳年度末までの子がいない配偶者の遺族厚生年金が、原則5年間の「有期給付」となります。

これは2028年4月以降に新たに受給権が発生するケースから適用され、いきなりすべての人が対象になるわけではありません。

また、施行時点で40歳以上の妻は従来どおり“無期限”の対象で、変更はありません。

子がいる場合は、子が18歳年度末になるまでは現行どおりの取扱いで、見直しの影響は受けません。

さらに、有期給付の5年間は「有期給付加算」により受け取る年金額が現行よりおおむね1.3倍に増える設計が示されています。

長期的には、年齢要件の男女差をなくしていくこと、中高齢寡婦加算(40~65歳の子のいない妻に上乗せされる年額加算)を段階的に縮小していくことが柱です。

いま受け取っている人は?将来の広がりは?

まず安心材料として、すでに中高齢寡婦加算などの加算を受け取っている人は、見直しの影響を受けません。

5年の有期給付が終わった後も、障害の状態にある場合や、収入が一定以下の人には「継続給付」があります。

継続給付は収入に応じて段階的に調整され、就労収入が低い間は満額、収入が増えると少しずつ減り、一定水準を超えると終了する、というイメージです。

制度は一気に切り替わるのではなく、施行後に対象年齢を少しずつ上げるなど、最長でおおむね20年前後かけて段階的に移行する予定です。

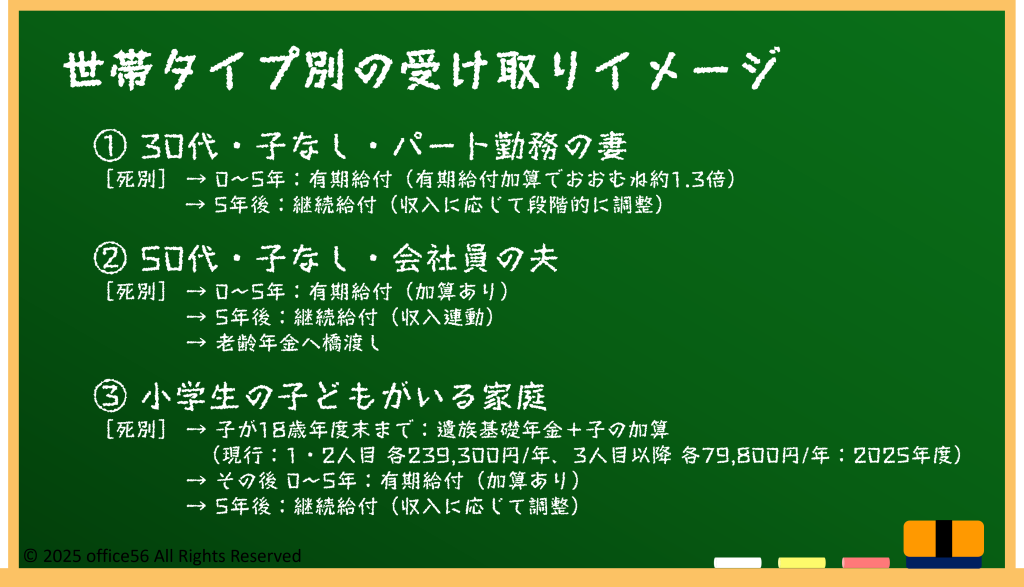

あわせて、遺族基礎年金の「子の加算」は2025年度で1人目・2人目が各23万9,300円、3人目以降が各7万9,800円に引き上げられており、子育て世帯への支援は強化されています。

現行の中高齢寡婦加算は2025年度で年額62万3,800円が基準で、こちらは将来的に新規分から縮小・廃止の方向です。

世帯タイプ別に見る支給イメージ

まず「30代・子なし・パート勤務の妻」のケースです。

2028年4月以降に夫が亡くなった場合、妻は5年間の有期給付を受け、その間は有期給付加算で従来より多めに支給されます。

5年後は就労収入が一定以下なら継続給付へ移行し、働いて収入が増えるほど調整され、一定水準を超えれば終了します。

次に「50代・子なし・会社員の夫」が妻を亡くしたケースでは、男女差の解消が進むにつれて、年齢要件の段階的な見直しに沿って同様の枠組みが広がっていく見通しです。

最後に「小学生の子どもがいる家庭」では、子が18歳年度末になるまでは現行どおり遺族基礎年金が支給され、加算も引き上げ済みです。

子が18歳を過ぎた後は、さらに5年間の有期給付と継続給付の対象になり得るため、学費の山場と重なる時期の家計を支える制度設計になっています。

まとめ

有期給付は、亡くなった直後の数年間を手厚く支え、その後は収入に応じてきめ細かく調整する仕組みです。

すでに受け取っている人への影響はなく、移行は長い時間をかけて段階的に行われます。

子の加算は引き上げられ、子育て世帯の底支えも強化されています。

自分の年齢・子どもの有無・働き方でどの枠に当てはまるかを早めに確認し、家計の見通しづくりに役立てましょう。

【参考資料】

厚生労働省:遺族厚生年金の見直しについて