病気やけがによって働くことや日常生活に大きな支障が出たとき、生活を支える仕組みのひとつに「障害年金」があります。

年金というと高齢になってから受け取るものというイメージが強いですが、実は現役世代でも条件を満たせば利用できる制度です。

しかし、制度の存在や具体的な内容を知らない人も多く、申請できるのに見逃してしまうケースもあります。

そこで今回は障害年金の基本についてお話していきます。

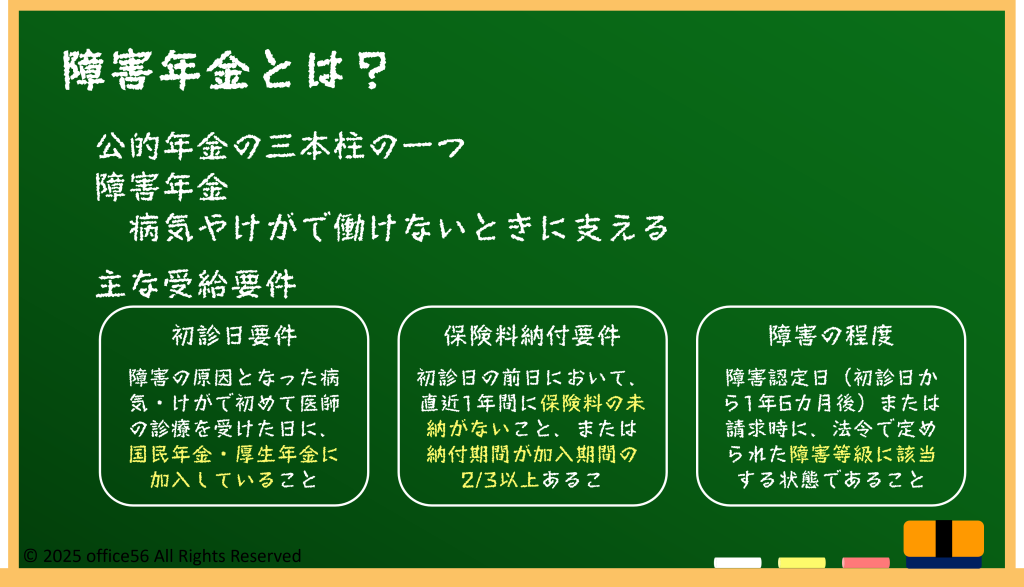

障害年金とは?基本の仕組みと受給できる条件

障害年金とは、病気やけがが原因で生活や仕事に制限が出た人に支給される公的年金です。

老後の生活を支える老齢年金や、亡くなったときに家族に支払われる遺族年金と並ぶ「公的年金三本柱」のひとつです。

対象となるのは、初診日の時点で国民年金や厚生年金に加入している人で、一定の保険料を納めている必要があります。

例えば、初診日の前日において保険料の未納が直近1年間になければ条件を満たします。

また、20歳前から病気やけがで障害を負った場合でも、特例的に「20歳前傷病による障害基礎年金」が認められるケースもあります。

つまり、若い人や働き盛りの世代でも、病気や事故で生活に支障があれば支給を受けられる可能性があるのです。

このように障害年金は「誰にでも起こり得るリスク」に備える仕組みであり、社会全体で生活を支え合うための大切な制度といえます。

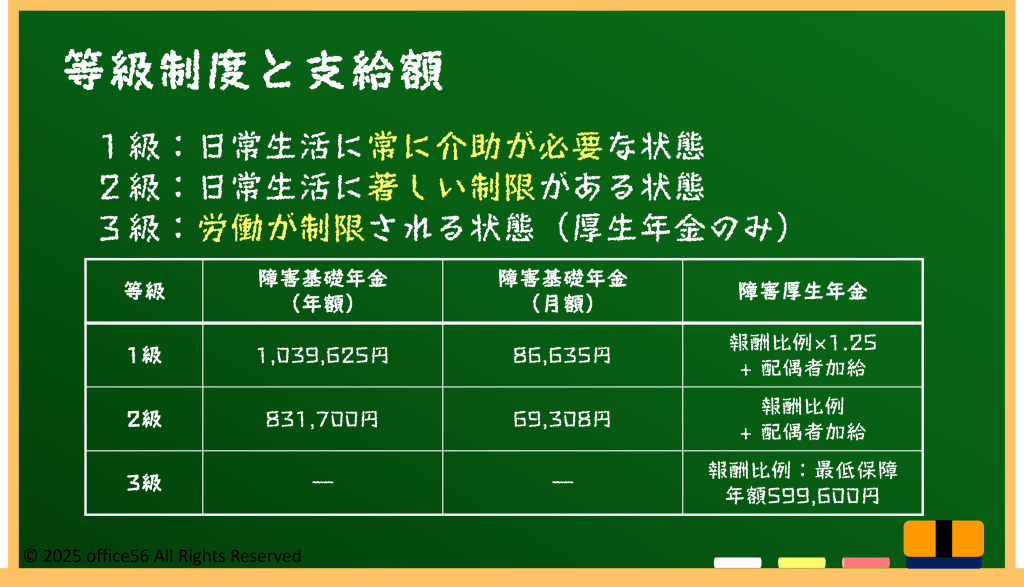

等級制度と対象になる病気や金額の目安

障害年金は、障害の程度によって1級、2級、3級(厚生年金のみ)の等級に分けられます。

1級は日常生活に常に介助が必要な状態、2級は働くことや生活に著しい制限がある状態、3級は厚生年金に加入していた人で労働に制限があると判断された場合に該当します。

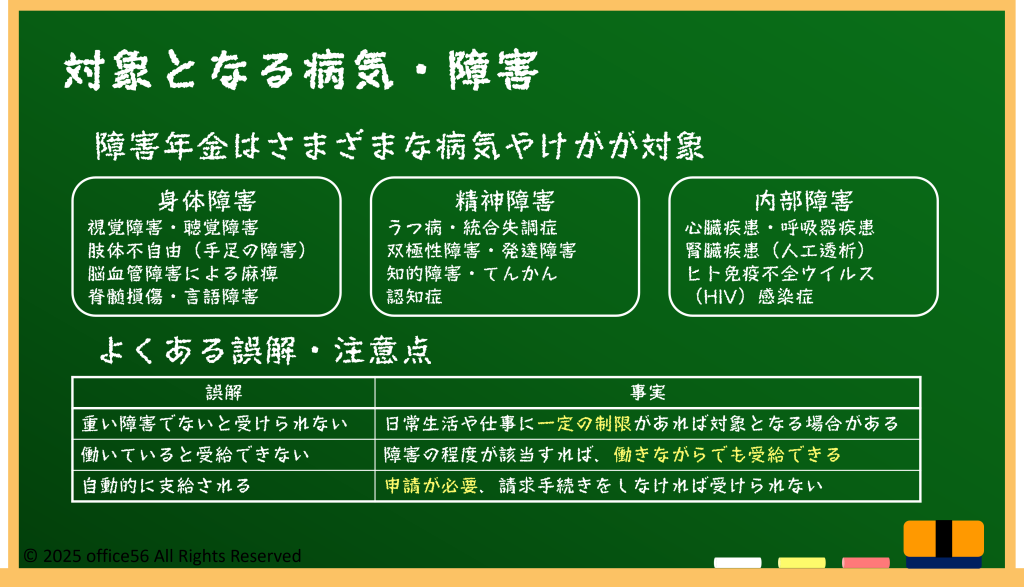

対象となるのは、交通事故によるけがや脊髄損傷などの身体障害だけでなく、うつ病や統合失調症といった精神疾患、糖尿病や腎臓病による人工透析など、幅広い病気が含まれます。

実際に支給される金額は基礎年金か厚生年金かによって異なります。

障害基礎年金(国民年金加入者)は2級で年間約83万円、1級ではその1.25倍で約104万円が支給されます。

障害厚生年金は報酬に応じた金額に加え、配偶者や子どもがいる場合は加算がつく仕組みです。

このように障害年金は、病気やけがによる生活の困難に合わせて柔軟に支給される制度なのです。

国民年金と厚生年金の違い、働きながらもらえるのか

障害年金は、加入している制度によって内容が異なります。

自営業者や学生など国民年金に加入している人は「障害基礎年金」のみを受け取れます。

一方、会社員や公務員など厚生年金に加入している人は「障害厚生年金」に加えて「障害基礎年金」も支給されるため、受給額は高くなる傾向があります。

また「年金をもらうと働けないのでは?」と心配する人もいますが、障害年金は就労禁止を前提とした制度ではありません。

障害の程度が等級に該当していれば、パートや短時間勤務など働き方を工夫しながら受給することも可能です。

ただし、収入や生活の状況によって再認定で等級が変更されることはあります。

さらに、「重い障害でないと受けられない」と誤解されがちですが、実際には日常生活や仕事に一定の制限があれば対象となる場合があります。

申請しなければ受け取れない制度なので、該当する可能性がある場合は早めに年金事務所へ相談することが大切です。

まとめ

障害年金は、老後だけでなく現役世代も対象となる大切な公的制度です。

等級によって支給額や範囲が変わるため、仕組みを理解しておくことが生活の安心につながります。

働きながら受給できる点や、誤解されやすい条件について知っておくことも重要です。

万が一に備え、制度の存在を知っておくことが家計を守る第一歩になります。

【参考資料】

日本年金機構:障害年金(受給要件・請求時期・年金額)

同:障害年金ガイド