金(ゴールド)は、古代から「価値を守る」として世界中で重宝されてきました。

現代でも、インフレや経済不安が高まると安全資産として注目されます。

装飾品としてだけではなく、投資先としても一定の人気があるのが金です。

そこで今回は金の特徴についてお話していきます。

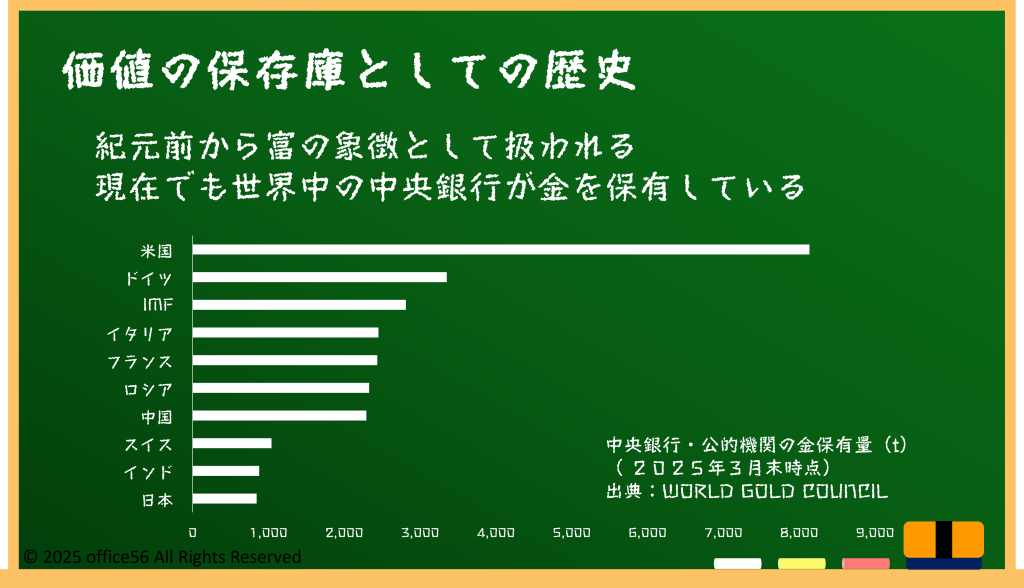

金の役割―「価値の保存庫」としての歴史

金は紀元前から通貨や富の象徴として使われ、20世紀半ばまで各国の紙幣は「金と交換できる」という約束のもと発行されていました。

この「金本位制」は廃止されたものの、今も中央銀行が資産の一部として金を保有しています。

金には配当や利息はありませんが、その価値は長期間にわたり安定してきたため、「価値の保存庫」と呼ばれるのです。

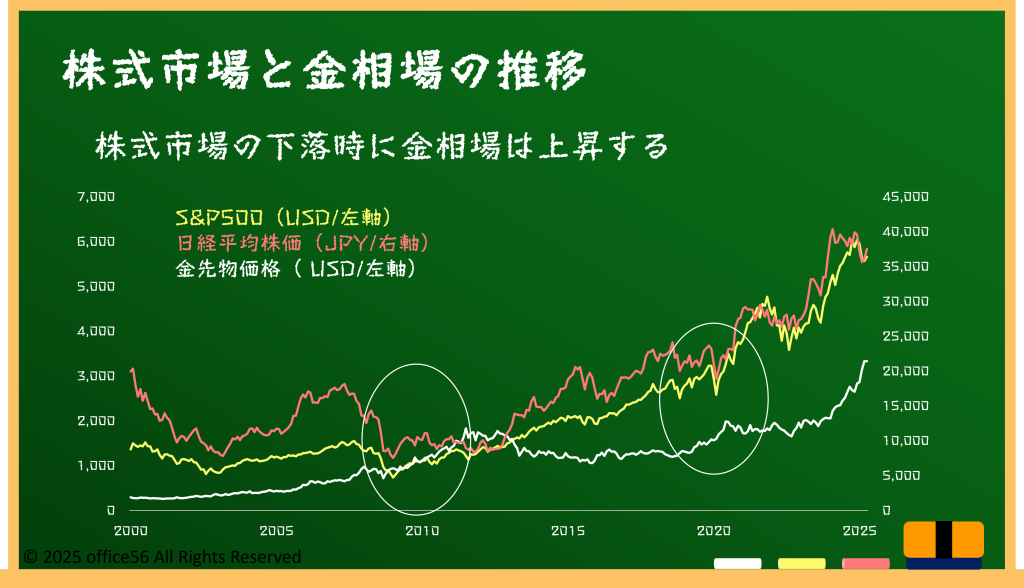

株価が暴落したり、国債の利率が低下したりするとき、金は相対的に安定した動きを見せる傾向があります。

実際、株式や債券が大きく下がる「リスクオフ」局面では、投資家は金に資金を移しやすく、価格が上がることが多くあります。

過去の相場を振り返る

2000年、金の価格は1オンス約280ドルでした。

2008年のリーマン・ショックでは安全資産として需要が急増し、価格はおよそ800ドルに上昇しました。

その後、2011年に約1,900ドルの最高値を記録しますが、2012年以降は株価回復とともに1,200~1,300ドルのレンジで推移しました。

2020年のコロナ禍では再び金融不安が拡大し、価格は約2,000ドルを超え、2025年4月には約3,100ドルと最高値を更新しました。

このように、世界的な危機やインフレ懸念の度合いに応じて大きく動くのが金市場の特徴です。

投資の方法―現物 vs ETF vs 金鉱株

金投資の代表的手段は三つあります。

まず「現物」のゴールドバーや金貨を買う方法です。

購入手数料のほか、保管庫の利用料や保険料がかかります。

次に「金ETF(上場投資信託)」は、証券口座で株式のように売買でき、保管の手間が不要ですが、年0.4%程度の信託報酬がかかります。

最後に「金鉱株」は採掘会社の株を買う方法で、金価格上昇の影響を受けやすいのが特徴です。

金鉱株は企業業績リスクもあるため、値動きが金現物以上に激しいこともあります。

コスト面では、現物は「スプレッド」と呼ばれる売買価格差や保管料が、ETFは信託報酬が、金鉱株は売買手数料がかかります。

また、現物の換金には一定の納期があり、短期売買には向きません。

税金では、売却益は株式と同じ「譲渡所得」として20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)の税率で課税されます。

現物購入時には消費税10%がかかりますが、ETFや金鉱株は株式と同様に非課税です。

まとめ

金は長い歴史の中で「価値を守る」役割を果たしてきた安全資産です。

過去25年の相場を振り返ると、危機やインフレ懸念が高まるたびに価格が急騰しています。

投資方法には現物・ETF・金鉱株があり、それぞれコストや税金の違いを理解して選ぶことが大切です。

投資の第一歩には向きませんが、中級編として検討してみるのは良いかもしれませんね。